概要

- 業種

- 金融業,保険業

- ご支援内容

- 人材開発

- ソリューション手法

- 研修プログラム

- 研修名

- リーダー向け チームビルディング研修

お客様ご紹介

- 組織名

- 金融機関S社様

受講者の声

- 【研修で特に心に残ったこと】

- ① ビジョンの重要性・伝え方

- ・「ビジョン(目的・目標・行動指針)を明確にし、全員で共有すること」が成果とスピードを左右すると実感。

- ・ビジョンは立場やポジションで“見え方”が異なるため、相手に合わせて丁寧に、繰り返し(3〜4回以上)伝える必要がある。

- ・伝わらないときは“伝え方”を振り返り、言語化・可視化(例:図・資料化)や質問を用いてイメージを合わせる工夫が有効。

- ・上司(トップ/管理者)は“伴走者”として、現場と同じ目線で道筋を示し続けることが大切。

- ・新幹線のモザイク比喩で「立場による見え方の違い」や「ビジョンが共有されていないリスク」を理解。

- ・部署や支店としての将来像を常に掲げ、都度「何に向かっているのか」を再確認することが必要。

- ② 人材力・強みの活用と役割分担

- ・個々の強み・特性を見極め、役割分担を最適化することで成果が大きく向上する。

- ・「全員を同じレベルへ」ではなく、強みを伸ばす設計(内的動機付け)でモチベーションを高める。

- ・人材力・組織力・関係力の“方程式”を理解し、チームビルディングの観点で配置・連携を組み直す重要性を認識。

- ③ 思考特性・タイプ理解(効き脳/4類型)

- ・思考特性の違いが、関わり方・説明の仕方・意思決定に影響することを再確認。

- ・メンバーのタイプに合わせた指導・声かけ・情報の出し方が必要。対角タイプが欠けると達成確度が下がる。

- ・自他のタイプ把握は、相性理解やチーム編成や調整の土台になる。

- ④ 情報共有・共通認識づくり

- ・情報は早く正確に共有し、取捨選択して共通認識をつくることが目標到達の前提となる。

- ・断片情報をつなぎ、全体像を示すファシリテーションが有効。

- ・会議・指示では結論→理由→具体(実数・期限)で伝えるなど、構造化されたコミュニケーションが求められる。

- ⑤ ゲームからの学び

- ・役割分担・情報の可視化・共通ビジョンの重要性を体感。

- ・それぞれの強みを出し合い、情報を統合していく過程が重要。時間内に解けない悔しさも“振り返り→次の改善”につながった。

- ⑥ リーダーシップの捉え方・時代の変化

- ・リーダーシップは“役割とスキル”であり、誰もが発揮し得る影響力。

- ・“他人は変えられないが自分は変えられる”を前提に、外的・内的動機付けの設計に踏み込む必要がある。

- ・答えは一つではない時代へのアップデート(価値観の多様化)に対応する姿勢が求められる。

- ⑦ 浸透・定着の工夫(反復と可視化)

- ・人は翌日には多くを忘れる。だからこそ、反復・記録・小刻みなリマインドが不可欠。

- ・同じメッセージを言い方・媒体を変えて繰り返すことで、認識差を最小限にし、行動に結びつける。

- ⑧ 自己内省・今後の行動

- ・自分のリーダー像や関わり方は概ね正しいが、発言の積極性や具体表現の弱さなどの改善余地を認識した。

- ・若手との時間共有、褒める・聴く・存在承認など“日常の小さな関わり”を増やそうと思う。

- ・まずは現場で、ビジョンの明確化と共有、タイプに応じた声かけ・役割設計を“一歩ずつ”実装していく。

- 【今回の研修を踏まえ、今後、営業課マネージャーとしてどのような取り組みを行うか】

- ① ビジョンの明確化・共有・伝え方

- ・自分がまずビジョンを深く理解し、部下に“何のために・なぜ・到達像”を段階的かつ具体に伝える。

- ・伝え方を工夫し、繰り返し(言い方・媒体を変えて)浸透させる。

- ・根気・反復・可視化で“同じビジョンを見て進む”状態をつくる。

- ・理解度を質問・対話で確認する。

- ・ゴールを都度リマインドし、会議や1on1で「結果→理由→具体」で簡潔に説明する。

- ・会議冒頭での目標・ビジョンの再確認を習慣化。

- ・不明確な目標提示や発信不足を反省し、表・図・掲示などで可視化して共有する。

- ・支店・課の大きなビジョンと日々の業務を結びつけ、貢献実感につなげる。

- ・今期の新体制・価値共創テーマに合わせ、伝え方と仕組みの両輪で実装を進める。

- ② 部下一人ひとりの特性理解と適材適所

- ・思考特性・性格・得意不得意を観察し把握、相手に合う声かけ・任せ方・役割分担に落とす。

- ・強みを活かし、偏りがあるチームでも補完し合える配置・育成でチーム力を高める。

- ・指示待ち傾向にあるため、段階的に自律を促す働きかけ(役割の明確化、成功体験の設計)を行う。

- ③ モチベーションの設計(内的動機づけ・やりがい)

- ・“何のために・できたらどうなる”を示し、納得感と内的動機を高める。

- ・前向きな言葉がけや承認・フィードバックを増やし、達成感を設計する。

- ・個々の価値観に合わせて、意味づけ・裁量・成長機会を設計する。

- ④ コミュニケーションの運用(1on1・日常対話)

- ・適切かつ定期的な1on1を実施(準備→対話→合意→フォロー)。

- ・1on1を増やし、各人の強み・進捗・課題を見える化する。

- ・漠然とした質問を避け、具体に落とす。

- ・いつでも話しやすい雰囲気づくり(存在承認・傾聴・要約・確認)を行う。

- ・説明は結論先行、理解一致を都度チェック。誤解があれば再度説明。

- ・質問で引き出し、理解度チェックを必ず実施する。

- ⑤ 情報共有・チーム運営

- ・情報の整理・取捨選択・可視化を進め、共通認識を素早く形成する。

- ・役割分担を明確にし、メンバーの強みを活かした協働プロセスを回す。

- ・役割分担の再設計、肯定的フィードバックの頻度UP。

- ・ふりかえり(KPT等)を通して、“伝達・進捗・課題”を確認し、次の行動につなげる。

- ⑥ マネージャーのマインドセット/姿勢

- ・「他人は変えられない→自分が変わる」を前提に、柔軟にアップデート。

- ・トップダウンだけに頼らず、ボトムアップで伴走・共創する。

- ・上からの“指示”ではなく“理解と共感”をつくり、根気強く伝え続ける。

- ⑦ 計画・継続・仕組み化

- ・年間スケジュール/定例ミーティング/1on1の運用設計(準備→継続→検証)を回す。

- ・メッセージの反復・掲示・記録で忘却対策。

- ・目標・役割・進捗の見える化(表/ダッシュボード等)を整える。

- ・研修で得たフレーム(ビジョン・タイプ理解・共通認識)を現場の課題整理に役立たせる。

- ⑧ 課題・不安として挙がった点

- ・抽象的な会社ビジョンの具体化が難しい。

- ・タイプ偏在や指示待ちの多さへの不安。

- ・自身の説明が淡泊。

- ・1on1が苦手などの自己課題。

- ・幅広いスキルの習得と適材適所を両立させること。

- ・忙しさの中での対話時間確保。

- 〜受講者の声から見る研修の振り返り〜

- 今回のチームビルディング研修では、「ビジョン共有」「個々のタイプ理解」「共通認識づくり」という視点を軸に、組織としての方向性をそろえるリーダーの役割をお伝えしました。

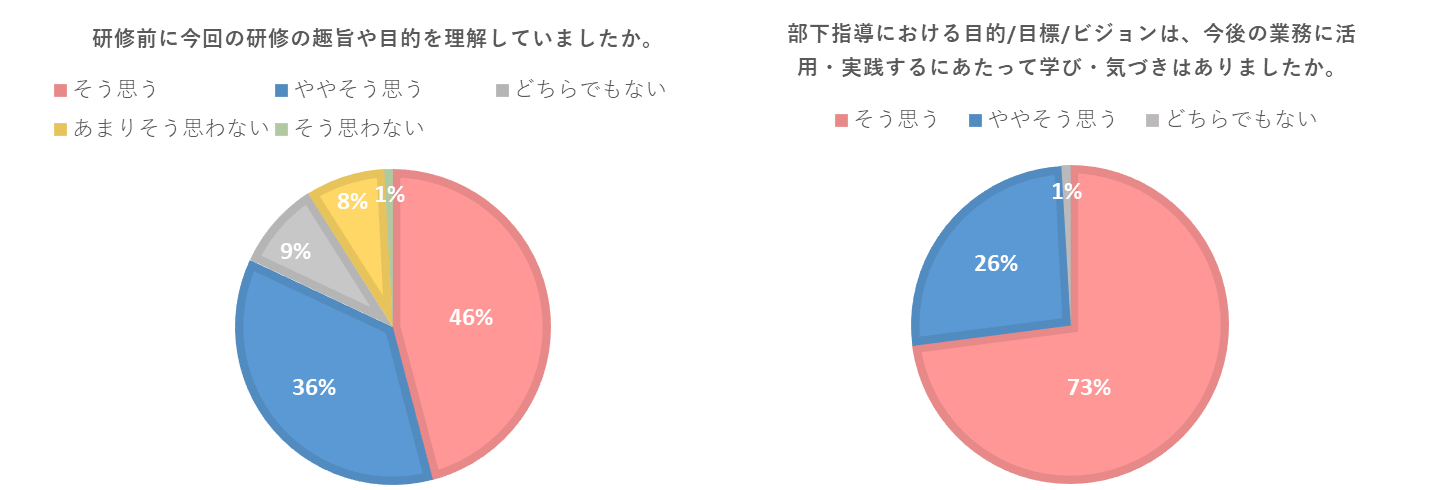

- アンケートでは、受講前に研修の趣旨や目的を理解していた受講者が約8割と、事前の意識づけが行われていたことがうかがえました。

- なぜこの研修を受けるのか、その意図を理解しているかどうかで、吸収の深さや姿勢には大きな違いが生まれます。だからこそ、事前の説明や目的共有は、学びを最大化するための第一歩だといえるでしょう。

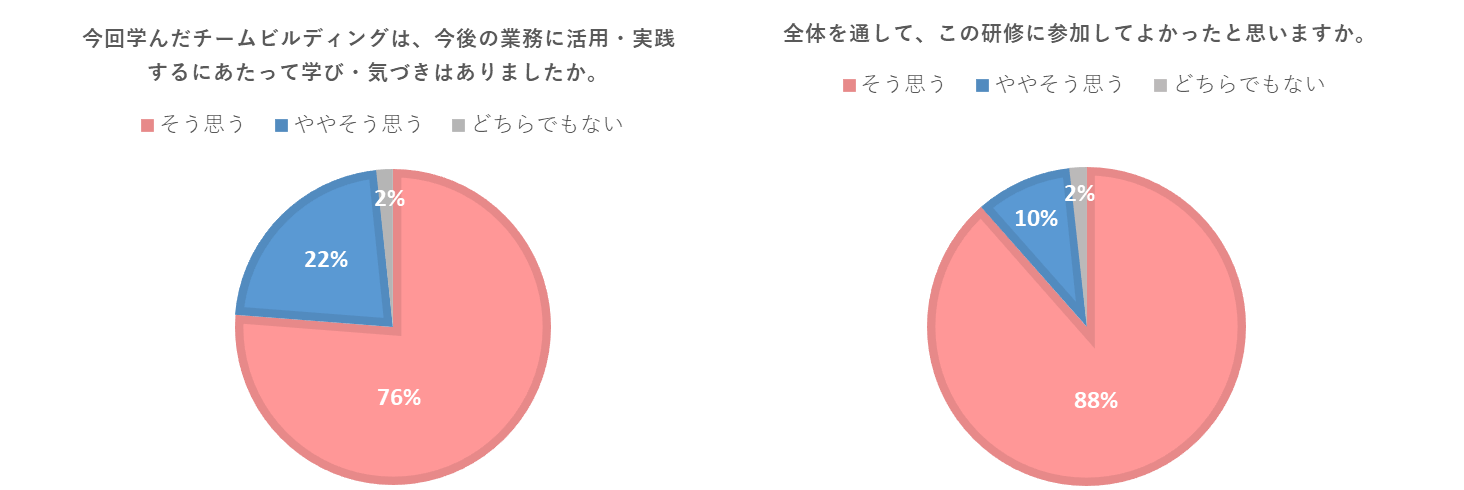

- また、全体の結果を見ても、各設問で高い割合を示しており、受講者の満足度と学びの実感の深さがうかがえました。

- 単なる知識の理解にとどまらず、受講者一人ひとりが「自分の現場でどう活かすか」を具体的に考えている様子が伝わってくる結果となっています。

- 受講者の多くが「ビジョンは立場によって見え方が異なる」という気づきですを得ています。新幹線のモザイク比喩を通じて、「上司が見ている全体像」と「部下が見ている一部の景色」との違いを実感し、ビジョンを繰り返し伝えることの大切さを再認識していました。

- また、「伝わらないのではなく、伝え方を変える」「図や質問でイメージを合わせる」など、実践的な工夫を挙げる声も多く見られました。

- 一方で、「同じビジョンを見せるには根気がいる」「タイプによって反応が違う」との実感もあり、一人ひとりの特性に合わせた関わり方や、強みを活かした役割づくりが重要であるとの認識が広がっています。

- ゲーム演習では、役割分担や情報共有の難しさを体感しつつも、協働によってゴールを導くプロセスに多くの学びが生まれました。

- 特に印象的だったのは、受講者がそれぞれのマネジメントスタイルを見直し始めていた点です。ビジョンを伝える姿勢や伝え方、そして“共に考え、共に進む”というボトムアップのリーダーシップが、これからの時代に求められる姿であると実感されたようでした。

- 今後は、研修で得たフレーム(ビジョン・タイプ理解・共通認識)をもとに、現場での対話や課題整理の材料として活かしていくことが期待されます。

- 総じて、一人ひとりが学びを自分ごととして捉え始める意識の変化が伺えました。