概要

- 業種

- 製造業

- ご支援内容

- 人材開発

- ソリューション手法

- 研修プログラム

- 研修名

- チームビルディング研修 / 次世代管理職研修

お客様ご紹介

- 組織名

- アパレル関連企業E社様

研修名:次世代管理職研修(全12回2回目:チームビルディング②)

研修時間:2時間

受講者の声

- 【今回の研修内容(ビジョン・チームの強みと弱み)は現場マネジメントにどのように活かせるか】

- ①ビジョンの明確化と共有

- ・ビジョンを考えることができていないため、まず明確に設定したい。

- ・ビジョン設計と、それを全体で共有する意識が重要だと感じた。

- ・ビジョンを伝えることの大切さを実感した。

- ・目標の共有ができているかどうかで、チームの成果に大きな差が出る。

- ・日々のコミュニケーションや面談の場面で、「私たちは何に向かって頑張っているのか」という目線合わせを意識して実行したい。

- ②強み・弱みの理解と活用

- ・各メンバーの考え方や意見を理解し、強みや弱みを見極めたうえで任せる人を決めていきたい。

- ・相手の強み・弱みを理解し、それに応じたコミュニケーションで仕事を進めたい。

- ・チームそれぞれの特徴を生かしたマネジメントを実践したい。

- ・強みや弱みを意識してチームビルディングに取り組みたい。

- ③チーム連携と任せる姿勢

- ・全体でビジョンを共有し、各取引先に対して予算達成のために役割を決めて計画を立て、実行することの大切さを感じた。

- ・自分一人で決めるのではなく、チームの意見を取り入れ、任せ、頼る姿勢が必要だと感じた。

- 【ゲームを通して見えた自分自身の組織内での動き方や癖やチームの影響力についての気づき】

- ①視野と俯瞰の意識

- ・目先の行動に意識が向いてしまうため、一度立ち止まって考えてから動く必要があると感じた。

- ・周囲の様子を一歩引いて見る意識が必要だと気づいた。

- ・視野が狭くなっていたと感じたので、意識的に広げたい。

- ・特徴を活かした役割分担ができておらず、俯瞰した視点を持つことの重要性を感じた。

- ・全体感を客観的に捉えることが苦手だと実感した。

- ・時間が短いと情報の捉え方が狭くなりがちなので注意が必要。

- ②自分の行動パターン・癖の自覚

- ・勢いで突っ走ってしまう傾向があり、走り出すと止まらずに話し続けてしまう。

- ・自分の意見をすぐに口に出す傾向がある。

- ・全体像や最終目標ばかり気になってしまい、バランスが取れなくなることがある。

- ③チーム内での役割・強みの活かし方

- ・自身の特性(分析・定義・理解)を活かした立ち回りで、会議や問題解決に貢献する意識がある。

- ・それぞれが持っているビジョンの違いにより、優先順位が異なると実感した。

- ・全体を見て指示を出す動きをした。

- ・チームメンバーの意見を取り入れようとする姿勢はあるが、同時に客観視する力を高めたいと感じた。

- 【次回の研修までにどんなアクションを実践してみたいと思うか(もしくは、続けて取り組みたいこと)】

- ①ビジョンと目標の共有・見直し

- ・ビジョン(全体)を考えて行動すること。

- ・各々の持っているビジョンがあれば課員に聞いてみたい。

- ・ビジョンの共有とこのビジョンで良いのかの右腕に確認する。

- ・ビジョンの共有と役割の再確認を行う。

- ・来期予算や目標のタイミングで実践してみる。

- ・期末のため、再起の方針決定に活かす。

- ②個々の特性を活かしたマネジメント

- ・課員のタイプを意識して指示を出す。

- ・課員の特性に応じた業務や編成に取り組む。

- ・それぞれの特徴を活かした依頼を心がける。

- ・仕事で接する人のいろいろな特性を考慮する。

- ③対話と全体把握によるチーム運営

- ・自分はこう考えるけれど、どう思うかを周囲にアドバイスとして求める。

- ・全体感を意識して把握する。

- ・目標の共有と相手の強みを活かした仕事内容を振り返る。

- ~受講者の声から見る研修の振り返り~

- 今回の研修では、「チームビルディング②」として、各自のビジョン設定やチーム内の強み・弱みの理解、役割分担といったテーマをもとに、実践的なマネジメント力を高める学びが展開されました。

- 多くの受講者からビジョンが曖昧さや共有の重要性といった声が聞かれ、ビジョン設計とその伝え方がチームの成果に直結することへの理解が深まった様子がうかがえました。また、「自分一人で決めずにチームに任せ、頼る姿勢を持つことの大切さ」など、リーダーとしてのスタンスにも変化が見られています。

- ゲームを通じた体験からは、視野の狭さや行動の癖に気づく声が多く、自身のマネジメントスタイルを見直すきっかけになっていました。「勢いで突っ走る」「全体像ばかり見てしまう」といった具体的な気づきとともに、「俯瞰的な視点を持つ」「相手の特性を理解する」といった行動変容につながる意識も芽生えていました。

- 実際の現場でのアクションプランとしては、「ビジョンと目標の再確認」「課員のタイプに応じた編成や指示出し」「全体感を持った対話や振り返り」など、現場に落とし込んだ実践内容があがっており、それぞれが自分の言葉で具体化している点が印象的でした。

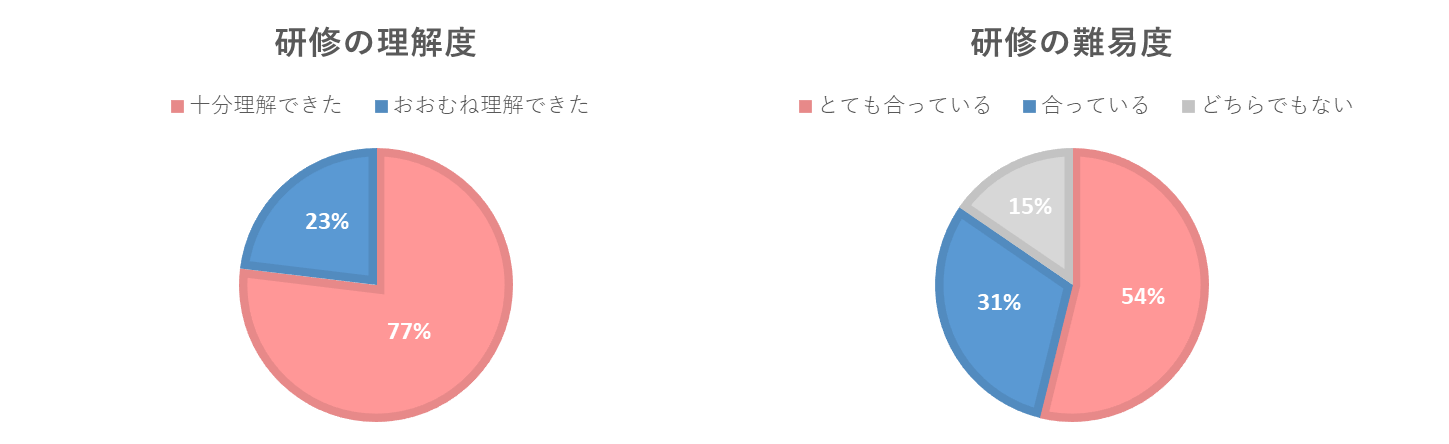

- 理解度・難易度に関するグラフでも、「十分理解できた」が77%と高く、難易度についても85%の参加者が「ちょうどよい」と感じており、受講者の高い納得感と前向きな学びの姿勢が示されています。

- 今回の学びが、個々の視点を深めるだけでなく、チームの力を最大限に引き出すマネジメントの実践へとつながっていくことを、今後のマネジメントに活かされていくことを楽しみにしています。