概要

- 業種

- 製造業

- ご支援内容

- 人材開発

- 研修名

- 効き脳診断 / コミュニケーション研修 / 次世代管理職研修

お客様ご紹介

- 組織名

- アパレル関連企業E社様

研修名:次世代管理職研修(全12回3回目:コミュニケーション①)

研修時間:2時間

受講者の声

- 【今日の研修内容(コミュニケーション)は現場のマネジメントにどのように活かせると感じるか】

- ①思考特性への配慮

- ・思考特性の違いを理解し、明確な目標を掲げた上で関係性を高めて成果につなげたい。

- ・課員の効き脳や思考特性を常に意識し、それに合わせたコミュニケーションを心がけたい。

- ・相手のタイプに合わせて話すことを意識したい。特に自分と真逆のタイプには歩み寄る姿勢を持ちたい。

- ・相手の思考特性はコミュニケーションの取り方から推測できそうなので、いろいろなアプローチを試してみたい。

- ・ミーティング時には、仮にでも相手の特性を想定して対応することでスムーズに進むと感じた。

- ②伝え方の工夫

- ・分かりやすく伝えようとして逆に分かりにくくなっていたことに気づき、これからは端的に話すことを意識したい。

- ・意図をシンプルに伝えるようにしたい。気を使いすぎて話が回りくどくなる傾向を改善したい。

- ・「答えから話す」「伝える意識を持つ」といった基本を大切にしたい。

- ③チーム対応

- ・新しい課題には、チームでどう進めるか、順序や注意点を整理して対応したい。

- ・会議などで緊張感が高まる場面でも、チームの力を引き出せる関わり方を意識したい。

- ・予算や目標を伝えるときも、わかりやすく伝える工夫が必要だと感じた。

- 【ゲームを通じて見えた、コミュニケーションにおける自分の癖】

- ①理解・把握の遅れ

- ・話の意図を理解する前に議論が進んでしまい、内容についていけなかった。

- ・話している相手の言葉をうまく理解できず、チーム全体の動きが見られなかった。

- ・内容理解が不十分なまま、適切に対応できず力不足を感じた。

- ②発言・行動のタイミング

- ・周囲の様子をうかがってしまい、自ら先に動くことが少ない。

- ・他のメンバーが話し終えるのを待ってから発言する傾向がある。

- ・違和感を覚えても、それを指摘できず、制止する勇気が持てなかった。

- ・途中であきらめてしまうことがある。

- ③思い込み・柔軟性の不足

- ・自分の中に「こうあるべき」という固定概念があり、それがすべてではないと理解しつつも、修正しきれない場面があった。

- ④聞く姿勢・集中力の課題

- ・早く終わらせたい気持ちが強く、他人の話を最後まで聞けないことがある。

- ⑤貢献・リードの姿勢

- ・企画段階やスタート時には、自ら発言し、チームをリードすることができる。

- ・雑談やふざける一面もあるが、メンバーの意見を引き出しつつ、ゴールに導く意識はある。

- 【次回の研修までに、現場でどのようなアクションを実勢していきたいか、続けて取り組みたいか】

- ・今一緒にチームを組んでいる後輩がAの特性が強いので話をする前にデータ確認や分析をして情報を考えるようになった。相手が納得できていない顔をするのは内容ではなく、私の話し方なのかもと端的に話すように意識したい

- ・その人に合った接し方や業務依頼を行い、より円滑に仕事が回せるように心がける

- ・課員の効き脳に合ったコミュニケーションを心掛ける

- ・部下への説明をする機会が多いため、少ない右脳の考え方を使い、相手に伝わる説明と話し方を心掛ける

- ・問題や課題がある中での対処方法で冷静に立ち戻って俯瞰で焦らずに考察できる訓練をしてみたいと思う

- ・自分の思考特性が現在どちらの効きになっているか判断し、場にそぐわない場合は切り替える。周囲の特性を把握して本来の力を発揮できていない人にはアプローチする

- ・適性を見た戦略立て

- ・仕事の内容上、コミュニケーションをとる機会が少ないため、コミュニケーションを増やせるようにしたい

- ・柔軟に物事を考える

- ・ビジョンの説明

- 【次回の研修までに、現場でどのようなアクションを実勢していきたいか、続けて取り組みたいか】

- ① 相手に合わせた伝え方・接し方

- ・今一緒にチームを組んでいる後輩がAの特性が強いため、話す前にデータ確認や分析をして情報を整理。相手が納得できていない表情を見て、内容ではなく話し方に原因があるのかもと気づき、端的に話すことを意識したい。

- ・その人に合った接し方や業務依頼を行い、より円滑に仕事が回せるように心がける。

- ・課員の効き脳に合ったコミュニケーションを心がける。

- ・部下へ説明する場面が多いため、苦手な右脳の考え方を意識的に使い、相手に伝わる説明や話し方を心がけたい。

- ・ビジョンの説明を丁寧に行う。

- ②コミュニケーションの量と質を高める

- ・仕事の内容上、コミュニケーションをとる機会が少ないため、意識的に増やせるようにしたい。

- ・相手に伝わりやすい話し方を意識し、特性や状況に応じた表現を工夫する。

- ③柔軟性・対応力・戦略的な視点

- ・問題や課題がある中で、冷静に立ち戻り、俯瞰して焦らず考察できるような訓練をしてみたい。

- ・自分の思考特性が現在どちらに偏っているかを判断し、場に合わない場合は切り替える。

- ・周囲の特性を把握し、本来の力を発揮できていない人には適切にアプローチする。

- ・適性を見て、戦略的に行動する。

- ・柔軟に物事を考える。

- 【その他 ご意見・ご感想】

- ・課員全員の思考特性を知りたい。

- ・総合職以外の効き脳も知りたい。

- ・途中、個人的なの話が長く集中力が途切れてしまう。

- ・毎回時間が過ぎるのが早く感じるほど、いろいろと学ぶことができ、ありがとうございます。

- 〜受講者の声から見る研修の振り返り〜

- 今回のコミュニケーション研修では、「思考特性の違いを理解する」「関係性を築く対話」「人材力・組織力・関係力を高める関わり方」などの基礎に加え、「ティーチングとコーチングの違い」「質問・傾聴・ほめる・叱る」といった具体的な技法も扱いながら、実践的なコミュニケーション力を育む内容が展開されました。

- 中でも印象的だったのは、思考特性への配慮と、それに基づく対応の工夫に関する気づきです。受講者からは、「相手の特性を前提に話し方や接し方を変える必要性を実感した」という声が多く寄せられました。「仮にでも相手の特性を想定して対応する」といったコメントからも、ミーティングや日常の対話における意識の変化が見て取れます。

- また、自身の伝え方に対する振り返りも活発に見られました。「回りくどくなってしまう癖を見直したい」「端的に、意図を明確に伝えたい」といった声に代表されるように、伝達の質を高めるための改善意識が高まっています。これは、ティーチングとコーチングを状況に応じて使い分ける上でも重要な視点です。

- ゲーム体験を通じては、「話の流れについていけない」「周囲をうかがいすぎて発言のタイミングを逃す」といった内省が多く見られました。一方で、「企画段階では積極的に引っ張れる」「雑談を交えつつメンバーの意見を引き出せる」など、自身の強みにも目を向ける姿勢が確認できました。自分の癖や傾向に気づくことは、対話力の再現性を高める上で欠かせないステップといえます。

- 研修後の実践意欲としては、「相手の特性に合った伝え方を意識する」「対話の機会が少ない業務環境でも、積極的にコミュニケーションの量と質を高めたい」といった行動方針が多く挙げられていました。また、「柔軟に物事を考える」「冷静に俯瞰して判断する」など、対応力や思考の切り替えにも前向きな姿勢が見られました。

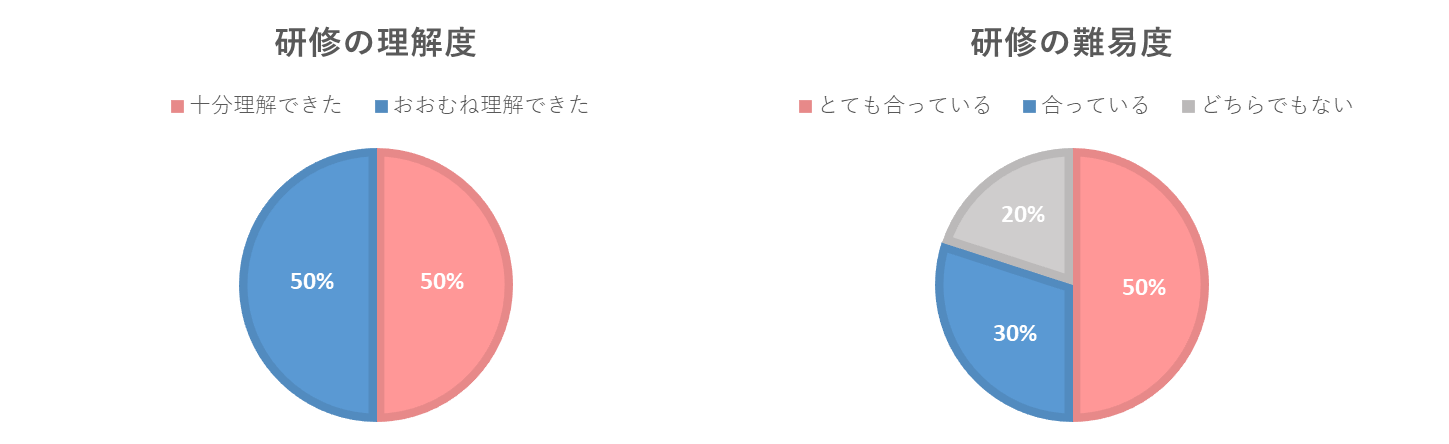

- 理解度については「十分理解できた」「おおむね理解できた」がそれぞれ50%ずつ、難易度に関しても8割が「合っていた」と評価しており、内容の妥当性と納得感がうかがえます。一方で、「一部のお話が少し長く感じられた」との意見もあり、進行面での工夫が求められる部分も見受けられました。

- 全体を通して、今回の研修は“ただ話す”“ただ聞く”にとどまらない、「伝わる関わり方とは何か」「チームで成果を出すコミュニケーションとは何か」を受講者一人ひとりが自分ごととして考え抜く、大変密度の高い時間になったことが伝わってきます。これらの学びが現場での対話・指導・協働の質をより高めていくことが期待されます。

※効き脳診断について:https://www.bearlab.co.jp/assessment/