概要

- 業種

- 製造業

- ご支援内容

- 人材開発

- ソリューション手法

- 研修プログラム

- 研修名

- 効き脳診断 / コミュニケーション研修 / 若手総合職研修

お客様ご紹介

- 組織名

- アパレル関連企業E社様

研修名:若手総合職研修(全6回2回目:コミュニケーション)

研修時間:2時間

受講者の声

- 【今日の研修を通じて見えた、コミュニケーションにおける自分の癖】

- ①話しすぎ・説明が長い傾向

- ・話が長くなる。

- ・相手にわかりやすく伝えたいという気持ちが先走って、話が長くなってしまう。

- ・説明が長い。

- ・伝えすぎてしまう癖があると気づいた。簡潔さを意識して会話をするようにしたい。

- ②自分本位・意見の押し出し

- ・自分の意見を押し通してしまいがちだと感じた。

- ・自分のことばかり考えてしまい、まわりの気配りができていない。

- ・自分の思いつきでぱっと喋ってしまうと思った。

- ・まず自分のワークに入ってしまう。

- ・相手の話を遮ってしまう。

- ③配慮・受け身すぎる姿勢

- ・自分の思いを途中で諦めてしまう。人に合わせ過ぎてしまう。

- ・相手の意見に耳を傾けすぎて、自分の意見を十分伝えられない。

- ④考え方・指摘の癖

- ・先入観が強い。

- ・考えすぎてしまう。

- ・矛盾点を指摘する。

- 【ゲームを通して「伝え方・聞き方」がチームにどのような影響を与えると感じたか】

- ①伝え方の工夫と影響

- ・伝え方ひとつで相手の理解度が変わるため、全員にとってわかりやすく端的に伝えることが大切だと感じた。

- ・身振り手振りや表情、うなずきや相槌などを加えることで、思いや理解している姿勢が相手に伝わる。

- ・話す際に要点をしぼる意識が必要だと感じた。

- ・ゴールが明確でないと認識のズレが起こりやすく、対話が中途半端になると実感した。

- ・イメージしやすい伝え方をすることで、話し合いがスムーズに進んだ。

- ②聴きの重要性と傾聴の力

- ・傾聴力の重要性を強く実感し、話を整理しながら進めるうえで不可欠だと感じた。

- ・聴き方によって相手の話の進み方や返答が変わることに気づいた。

- ・相手の話に共感し、リアクションを示すことが相互理解と安心感につながる。

- ・うなずきながら聴く姿勢が、話しやすい雰囲気をつくり出すと感じた。

- ③コミュニケーションが生むチームの雰囲気

- ・話しやすい雰囲気をつくるために、お互いのきき方・伝え方の姿勢が大きく影響する。

- ・周囲の良い雰囲気づくりによって、自分の意見を言いやすくなったと感じた。

- ・笑いや柔らかいコミュニケーションが場の空気を良くし、発言しやすくなると実感した。

- ・自分の考えを伝える難しさと、共感してもらえたときの嬉しさの両方を体験できた。

- 【今日の学びをこれからの仕事や周囲との関係づくりにどのように活かしていくか】

- ①ビジョンの共有・明確化

- ・何かを始めるときには、まずビジョンやゴールを共有することの重要性を再認識した。

- ・打ち合わせやチームでの業務においても、ビジョンの明確化を行い、共通の目的意識を持って取り組みたい。

- ・ディスカッションの時間を多く設け、全員で共有しながら目標達成を目指したい。

- ・ビジョンを伝えることで、自分の想いを言語化し、相手のビジョンも聞いて理解し合う関係性を築いていきたい。

- ②コミュニケーションと聞く力

- ・傾聴を意識し、人の話を最後まで丁寧に聴くことを心がけたい。

- ・特に年下の相手に対しての聴き方にも配慮し、わかりやすい話し方を意識する。

- ・否定的な態度は控え、相手の伝えたいことをくみ取ったうえで自分の考えを伝えるようにしたい。

- ・雰囲気づくりも大切にし、まずは話しやすい環境をつくることを意識する。

- ③タイプや立場への配慮

- ・相手のタイプに合わせた伝え方や質問の仕方を意識し、モチベーションを高めるようなコミュニケーションをとっていきたい。

- ・自分の考えと相手の考えの距離を縮めるように意識し、円滑な関係性構築に努めたい。

- ④チームでの目標設定と協働意識

- ・チームで目標を定め、ゴールに向かって全員が同じ方向を向けるように行動したい。

- ・雰囲気づくりや率直なコミュニケーションを通じて、チーム全体での連携を強化したい。

- 〜受講者の声から見る研修の振り返り〜

- 今回のコミュニケーション研修では、「思考特性の違い」や「関係性の築き方」「対話とは何か」という本質的なテーマから始まり、質問や傾聴の技法を経て、実践的なコミュニケーションゲームへとつながる構成となっていました。この一連の流れを通して、受講者は日々の業務における自身の関わり方や、チームとの相互作用を多角的に振り返ることができたようです。

- 特に印象的だったのは、ゲームやワークを通して「自分の話し方には説明が長くなる癖がある」「自分本位な伝え方になってしまう」「思いつきで話し出してしまう」といった気づきが多く生まれていたことです。一方で、「相手の意見に耳を傾けすぎて自分の意見を伝えられない」「否定的な態度を控えて丁寧に聞きたい」といった、配慮が裏目に出るような傾向への気づきもあり、受講者それぞれが“自分らしさ”と“改善の余地”の両面に目を向ける時間となったことがわかります。

- また、話すことだけでなく聴くことの大切さへの気づきも数多く見られました。「相槌やうなずきで相手が話しやすくなる」「傾聴の姿勢がチーム全体の空気を変える」など、“聴く姿勢”が相手に与える安心感や、対話の質を大きく左右することを実感したという声が多く寄せられました。

- 「伝える」ことの大切さを体感した上で、今後の実務への応用についても前向きな意見が目立ちました。「まずビジョンを共有してから物事を進めたい」「打ち合わせでも目的の明確化を大切にしたい」「相手のタイプに合わせて伝え方や質問を変えたい」といった声は、単なる知識習得ではなく、実際の行動に結びつけようとする意欲の高さを物語っています。

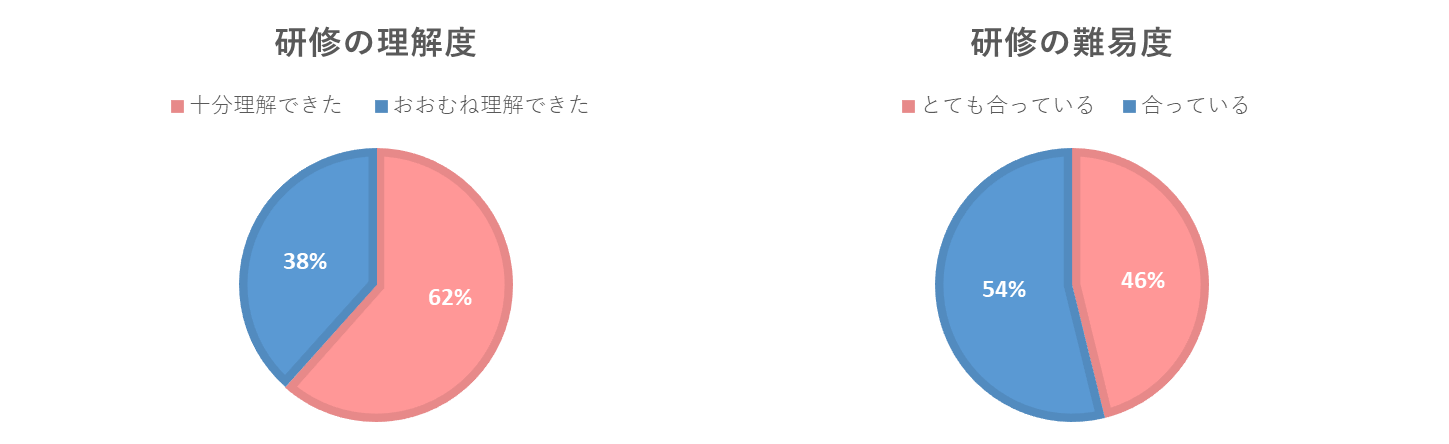

- 研修の理解度については、「十分理解できた」との回答が6割を超え、「おおむね理解できた」と合わせると全体の理解が非常に高いことがわかります。また、難易度についてもすべての参加者が「ちょうどよい」と評価しており、研修全体が無理なく、しかし確実に行動変容への気づきを促す構成になっていたことが伺えます。

- 今回の研修は、受講者が自らの癖や強み・弱みを客観的に見つめ直し、日常のコミュニケーションやチームの関係性に具体的にどう活かすかを考える貴重な機会となりました。一人ひとりが持ち帰った学びが、職場における信頼関係や対話の質の向上につながっていくことを期待しています。

※効き脳診断(思考特性)について:https://www.bearlab.co.jp/assessment/