概要

- 業種

- 製造業

- ご支援内容

- 人材開発

- ソリューション手法

- 研修プログラム

- 研修名

- 効き脳診断 / OJTトレーナー育成研修

お客様ご紹介

- 組織名

- プラスチック製品メーカーD社様

受講者の声

- 【研修での気づき(自信が持てた点、不足していた点)】

- ① 教育・指導への意識変化

- ・OJTトレーナーとして、教えられることの少なさに気づいた。

- ・新人の頃に感じた不安を思い出し、後輩の立場を意識して関わっていこうと思った。

- ・新人教育のテーマだったが、自分の普段の業務にも応用できる内容だった。

- ・立派なことを一度やるよりも、折に触れてこまめに関わることが大切だと実感した。

- ② コミュニケーション・報連相の見直し

- ・報連相のタイミングにはさまざまなパターンがあり、自分ができていない場面が多いと感じた。

- ・細かく報連相することの重要性を再確認した。

- ・報連相に対して自信を持てた。

- ・相手の視点に立った伝え方を意識する必要があると感じた。

- ③ タイプ理解・自己認識

- ・自分の思考特性は、想定していた通りで納得感があった。

- ・タイプに合わせた対応が十分にできていないため、今後改善したい。

- ・相手に合わせているつもりでも、自分視点になっていたことに気づいた。

- ・思考特性の違いを理解することが、相手への対応力向上につながると感じた。

- ④ 教育体制・仕組みへの気づき

- ・OFF-JT(職場外教育)が不足していると感じた。

- ・具体性を持って指導内容を整理する必要があると感じた。

- 【具体的にどのように業務で実践していくか】

- ① コミュニケーション・報連相の実践

- ・所属部署のメンバーに対して、自分の業務も含めた報連相を徹底したい。

- ・新人や後輩に進捗を具体的に確認し、定量的に話を進めるようにしたい。

- ・明日からは「結論から話す」「話を脱線させない」ことを意識して伝える。

- ・後輩に質問するときにも、相手が答えやすい伝え方を意識して実践したい。

- ② 褒める・安心感を与える関わり

- ・苦手だった「褒める」を意識的に言葉にして伝えるようにしたい。

- ・新人が安心できるような対応を心がけたい。

- ③ タイプ理解の活用

- ・思考特性の内容が興味深く、周囲の人との関わりに応用してみたい。

- ・相手のタイプを踏まえて、関わり方を工夫していきたい。

- ④ 育成方針・取り組み計画

- ・新人への指導は、まず3ヵ月間、自分なりに試行錯誤しながら取り組みたい。

- 【その他のご意見・ご感想】

- ・次回の研修でも引き続き、普段学べない内容を吸収し、今後の成長に活かしていきたい。

- ・もう少し短時間での実施も望ましいと感じた。

- 〜受講者の声から見る研修の振り返り〜

- 今回のOJTトレーナー研修では、「OJTとは何か」からはじまり、思考特性の理解・わかりやすい説明・指示や報連相の工夫といった、後輩育成に欠かせない要素を体系的にお伝えしました。

- 受講者にとって、育成の考え方や関わり方を具体的に整理する貴重な機会となりました。

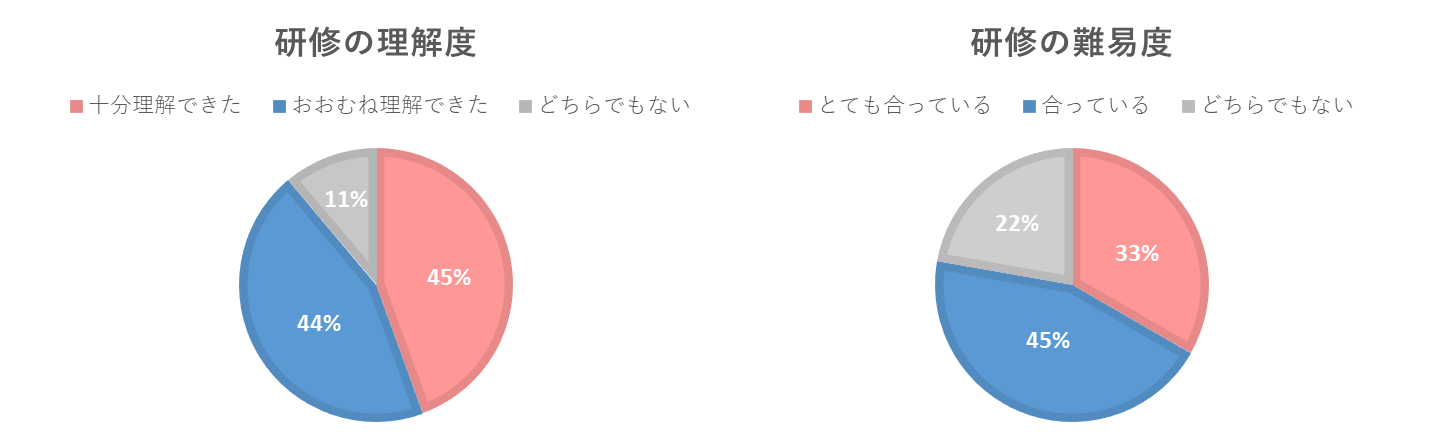

- アンケートでは、「十分理解できた」45%、「おおむね理解できた」44%と、全体の9割以上が高い理解度を示しました。難易度についても8割近くが初めて体系的にOJTを学ぶ方にも実践しやすい内容だったことがうかがえます。

- 受講者からは、「相手の思考特性に合わせて伝えたい」「報連相のタイミングを見直したい」といった声が寄せられ、自分中心の指導から、相手に寄り添う指導へという意識変化が感じられました。

- 講師として強調したのは、OJTは“教えること”ではなく、“育てること”であるという考え方です。指導の目的は知識を伝えることではなく、相手の中に“考え方の軸”を育てること。そのためには、「準備」「継続」「計算」の3つを意識し、目先の業務にとどまらず、相手の成長過程を見据えた関わりが求められます。“やりっぱなしにしないOJT”をテーマに、育成を一時的な取り組みではなく、職場全体で支え合う文化として根づかせることの重要性を共有しました。

- また、報連相のパートでは、「報告を受ける姿勢を整えることが信頼づくりの第一歩」であることを伝えました。叱る・褒める・傾聴といった要素すべては、“相手に安心して話してもらうための土台”としてつながっています。

- 今回の研修は、単に教え方を学ぶ場ではなく、“部下や後輩の成長を職場全体で支えるOJT文化”を築くための第一歩となりました。受講者一人ひとりが学んだことを日常に落とし込み、計画的・継続的に関わることで、より信頼と成長の循環が生まれていくはずです。